SMBCカップ 第22回全国小学生タグラグビー大会 全国大会 大会規則

第22回 全国大会 大会規則

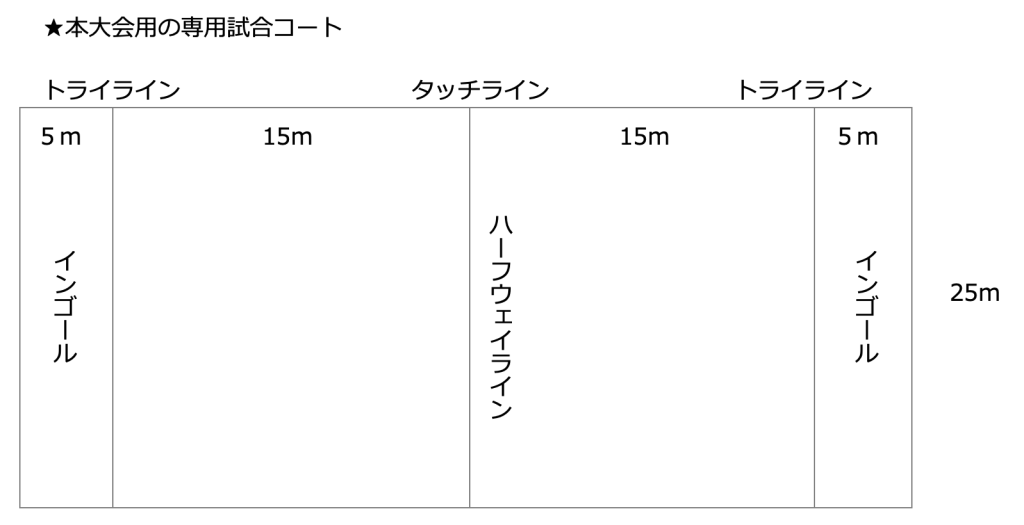

1 グラウンド

グラウンドサイズは横25m×縦30m(トライラインからトライライン)、インゴール(トライラインからデッドボールライン)は各5mずつとする。

なお、競技場により、上記グラウンドサイズは主催者の判断で、増減することがある。

2 用具

(1)大会期間中に使用するタグセット、タグボール、ビブスは主催者で用意したものを使用する。

(2)ボールは4号球を使用し、空気圧は0.5 ~ 0.6kg/c㎡。

(3)タグは日本協会規定サイズ(50 mm× 375 mm)。

3 チーム

(1)競技グラウンド内にいる5名のプレーヤーと入替可能な2名以上5名以下のプレーヤーから成り、原則として都道府県大会エントリー時の登録のまま全国大会に出場すること。ただし、プレーヤーの引越し等が生じてチームの人数が5名~6名になった場合はこの限りではない。その際は、帯同コーチは試合出場ができないプレーヤーについての申立書、転校を証明する書類等を大会本部に提出し、許可を得ること。また、この場合の選手補充は認めない。

①コーチは全国大会の各試合において、後半開始時までに登録選手を必ず全員出場させること。これに反する場合、相手チームの不戦勝とする。

②負傷、疾病が続き、出場可能なプレーヤーが5名以下になった場合、公式試合は行えない。

(2)試合開始時、試合に必要なプレーヤー及び帯同コーチが揃わない場合、相手チームの不戦勝とする。

(3)帯同コーチは成人2名とする(そのうち1名は、タッチジャッジが務められること)。コーチは試合中に次のことができる。

①負傷者の救助等でレフリーの指示があった場合に競技グラウンド内に入ること。

②グランドサイドの主催者が指定する位置で、プレーヤーへの教育的かつ建設的助言を行うこと。

③グランドサイドの主催者が指定する位置でプレーヤーの入れ替えに関する管理を行うこと。

④ハーフタイムに競技グラウンド内に入り、プレーヤーに給水をすること。

⑤グランドサイドの主催者が指定する位置でプレーヤーの健康、安全管理を行うこと。

(4)帯同コーチは大会期間中の選手、自チーム応援者の言動について一切の責任を負う。これができない場合、警告以上の処分が与えられる。

(5)レフリー、大会本部役員はチーム、帯同コーチ、観客の言動が悪質な妨害行為にあたると判断した場合、警告以上の処分を科すことができる。

4 プレーヤーの服装

(1)プレーヤーの服装については以下の通りとする。

①チームで統一(スパッツなども含む)された、運動に適した服装(学校体操着など)

運動靴またはトレーニングシューズ。スパイクは、一体成型ゴム底のものとし、金属製取替式ポイントは不可とする。

また、スポンサー名・商品名等の入ったユニフォームについては事前に大会事務局に確認。

(2)プレーヤーは以下のものを着用することができる。

①髪留め(ゴム製)

②めがね(試合中に脱落しないよう、固定すること。万が一の接触に備えて、強化プラスチック製のものを用いることが望ましい)

(3)以下の物については着用を認めない。

①手袋(タグの色と紛らわしいため。また、着用の有無による利益不利益をなくすため)

②ギブス等医療装具(着用しないとプレーできない場合は出場させるべきではないから)

③その他、タグラグビーをプレーする上で必要ない物

5 選手の入れ替え

(1)入替は以下の時に何度でも可。

①ポイント(トライ)後

②ハーフタイム開始時

③負傷でゲームが中断した時

(2)入替は帯同コーチが交代を管理するタッチジャッジに申し出、レフリーが承認して成立する。入替が行われている間、試合は再開しない(時間は継続)。入れ替えを行うチームは速やかに実施できるよう準備する。

(3)負傷により退場したプレーヤーがその試合に戻ることはできるが、出血している状態で戻ることはできない。

6 試合時間

(1)試合時間は前半5分-ハーフタイム1分-後半5分とする。

(2)プレーヤーはハーフタイムには、サイドチェンジを行った後にチームから飲水を行える。ただし、自チームベンチに戻ることはできない。プレーヤーは後半開始時には競技再開ができる位置にいなければならない。

レフリーは、チームの行為が遅延行為にあたると判断した場合、相手側のフリーパスによる再開を行う。

7 レフリー

(1)マッチオフィシャルは3名(レフリー1名 タッチジャッジ2名)とする。

(2)レフリー及びタッチジャッジは主催者が指名する。タッチジャッジ1名については、全参加チームの帯同コーチの中から主催者が指名する。

(3)タッチジャッジが1名の場合、レフリーは可能な限りグラウンドタッチライン際より判定を行う。また、レフリーの服装はプレーヤーに準ずる。

(4)タッチジャッジはタッチライン沿いで以下を行う。

①レフリーの判定の補佐。

②選手の入れ替えの補佐。

③負傷者のための試合停止の要請。

④帯同コーチ・観客の悪質な妨害行為のレフリーへの報告。

(5)タッチジャッジはグランドサイド、ハーフウェイラインに位置し、以下を行う。

①選手の入替の管理(全員出場の確認を含む)

②得点の確認

③チーム、帯同コーチ、観客の悪質な妨害行為に対する警告並びにレフリーへ妨害行為を行ったチーム、帯同コーチ、観客を報告する。

(6)レフリーはその試合における唯一の事実の判定者であり、レフリーに対して抗議することは認められない。

(7)レフリーは以下の場合に試合を停止することができる。

①プレーヤーが負傷し起きあがれない場合。マッチドクターからの要請による場合も同様とする。

②プレーヤー、帯同コーチ、観客に注意を与える場合。

レフリーが、以上の理由で試合を停止した場合、再開は停止を命じた時点でボールを保持していた側のフリーパスとする(タグの回数は継続)。競技時間を停止する場合、レフリーは明確な方法で試合時間の管理者に伝達する。

8 試合時間の管理と試合の記録

(1)試合時間の管理及び試合の記録を行う者は主催者が任命する。

(2)試合時間を管理するものは、レフリーの合図により試合時間の進行を止めることができる。

(3)負傷者の対応により著しく時間をロスした場合、レフリーは自身の判断でロスタイム分の延長を行える。

9 試合終了(ノーサイド)

試合終了(ノーサイド)はプレーの切れ目ではなく時間によって区切られる。レフリーが試合を停止した場合、その試合はレフリーのノーサイドの合図をもって終了とする。

10 試合の勝敗について

ノーサイドの時点で得点数の多いチームを勝者とする。

11 大会形式

主催者による。

第22回 全国大会 競技規則

1 チームサイド(ベンチ・グラウンド)/キックオフ/ビブスについて

(1)チームサイド(ベンチ/グラウンド)は、対戦表の左側チームが、メインスタンドからグラウンドを見て左側。

(2)試合開始時のキックオフは、対戦表の左側チーム。

(3)ビブスは、1番から順に着用すること。

2 プレーの方法

(1)前半開始はハーフウェイライン中央からのフリーパスで行う。後半開始のフリーパスは前半開始のフリーパスを行わなかったチームが行う。

(2)試合中、二本のタグを左右の腰に1本ずつ付け、自分の足で地面に立っているプレーヤーは、競技規則に反しない限り自由にプレーすることができる。

3 アドバンテージ

反則が起きても、レフリーが「反則をしなかった側が有利に試合を進めている」と判断した場合、プレーを続ける場合がある。

4 得点〔トライ〕とその後の再開

(1)左右の腰に1本ずつのタグを着け、自立しているプレーヤーが相手インゴール(トライラインを含む)にボールを着けると1点が得られる(「トライ」)。

(2)レフリーは、防御側の反則行為がなければトライが得られた、と判断した場合、トライ(「ペナルティトライ」)を与える。

(3)トライ後の再開はハーフウェイライン中央からトライをとられたチームのフリーパスで行う。

(4)次の場合、トライは認められない。これらの場合、ボール保持側の5mフリーパスで試合を再開する(タグの回数は継続)。

①ボールをインゴールに着けたときに両足がインゴールに入っていなかった。

②インゴールでタグを取られた後、ボールを相手インゴールに着けた。

[補足] このフリーパスはインゴールにボールを持ち込んだプレーヤーがパスをすることで始まる。

5 タグ

防御側プレーヤーがボールを持っているプレーヤーのどちらかのタグを取り、それを頭上にあげて「タグ」と叫んだら、タグの成立となる。

(1)タグが起きたら、プレーヤーは次のことを行う。

①タグを取られたプレーヤーは直ちに前進を止め、ボールをパスする。

②タグを取ったプレーヤーはタグを相手に手渡して返す。タグを取られたプレーヤーは、すみやかに相手からタグを受け取り、タグを腰に着ける。

(2)防御側がタグを4回取ったら攻守交代となる。4回目のタグがあった地点でのフリーパスから試合を再開する。

(3)タッチライン上またはタッチラインの外にいるプレーヤーも相手プレーヤーのタグを取れる。

6 オフサイド(反則)

タグが起きると、タグを取られたプレーヤーがボールを離した地点を基準として、トライラインに平行オフサイドラインができる。

(1)オフサイドラインの前方にいる防御側のプレーヤーは速やかにオフサイドラインの後方に下がる。

(2)下がりきれない防御側プレーヤーはボールを持った側のプレーヤーがパスをしたり走ったりするのを妨げないようにする。

7 ノックフォワード・スローフォワード(反則)

(1)プレーヤーがボールを受け損ねたり、ボールが腕や手に当たったりして、ボールが前に進むことを「ノックフォワード」という。

(2)プレーヤーがボールを前に投げる、あるいは前にパスすることを「スローフォワード」という。

8 フリーパス

「フリーパス」とはボールを持ったプレーヤーがその位置から動かずに、レフリーの合図で、自分より後方の2m以内にいるプレーヤーにパスをすることである。

(1)フリーパスは、前後半の開始、トライの後、6・7の反則があったとき、その他ルールで定められているときに行われる。

(2)フリーパスのとき、防御側のプレーヤーは、すみやかにフリーパスの地点から5m下がる。ボールがパスされれば、前に出てもかまわない。

(3)インゴール及びトライラインから5m以内のフィールドオブプレーではフリーパスは行われない。この地域でフリーパスは、反則等があった地点に近い、トライライン前5mの地点から行う(「5mフリーパス」という)。

9 タッチ

ボールを持ったプレーヤーがタッチラインを踏んだり超えたりした場合、また、投げたボールがタッチラインに触れたり超えたりした場合は「タッチ」となる。再開はタッチになった地点から相手側のフリーパスで行う。ボールはタッチラインの外にいる、またはタッチライン上のプレーヤーが投げ入れる。

10 インゴール、タッチインゴール

(1)ボールを持ったプレーヤー及びボールが、タッチインゴール及びデッドボールラインに触れた、または超えた場合、その直前にボールを保持していなかった側の5mフリーパスで試合を再開する。

(2)プレーヤーが自チームのインゴールにボールを着けた場合、相手側の5mフリーパスで再開する。

11 禁止事項

試合中、プレーヤーは以下の行為をしてはならない。これらが起きた場合、その地点で相手チームにフリーパスが与えられる。

(1)相手選手と接触・衝突すること。接触・衝突につながる行為をすること。

(2)タグを取る以外の方法で相手の攻撃を止めること。

(3)相手をかわす以外の方法で、相手がタグを取るのを邪魔すること。

(4)その他、タグを投げ捨てたり、相手に文句を言ったりなど、周囲の人たちを嫌な気持ちにさせる全ての行為。

12 その他

競技規則にない状況が起きた場合、レフリーは試合停止を命じ、停止直前にボールを保持していた側のフリーパスで再開する。その時、タグの回数は継続する。

全国小学生タグラグビー大会

大会規則・競技規則補足

この「補足」は、全国小学生タグラグビー大会に出場するチームの指導者、観客、レフリーが共通で理解していただきたい事柄です。プレーヤーが楽しく、安全にタグラグビーを楽しめる環境を作るため、以下についてご理解並び周知、ご指導お願いします。

1 試合進行に対する悪質な妨害について〔大会規則3(4)(5)、7(4)(5)〕

(1)レフリー、大会本部役員はプレーヤー、帯同コーチ、観客の行為が試合進行に対しての悪質な妨害であると判断した場合、該当者に警告以上の処分を科す。悪質な妨害行為とは次の行為を指す。

①時間を空費する行為

②故意の反則

③相手が反則をしているように見せかける行為

④暴力行為

⑤自チームならびに相手チームプレーヤーへの暴言

⑥競技役員、レフリー・タッチジャッジへの暴言

⑦その他、レフリーが試合進行の妨げになると判断した行為。

⑧レフリングのコールをすること。

→罰:プレーヤーは警告以上の処分が科せられる。再開は相手側フリーパス。相手がフリーパスの権利を有している場合には再開地点を5m前進させる。帯同コーチ、観客は警告以上の処分が科される。追加処分が科せられる場合もある。

(2)試合中に上記の行為が起きた場合、レフリーは次のように対応する。

①プレーヤーに対しては警告以上の処分を科し、問題行動のあった地点から相手側フリーパスで再開する。

②帯同コーチ、観客の行為については、問題行為が起こった時点で警告以上の処分が科される。レフリーは必要に応じて試合を中断することができる。その場合の再開は停止を命じた時点でボールを保持していた側のフリーパスとする(タグの回数は継続)。タッチジャッジ、競技役員が妨害行為をレフリーに報告した場合、レフリーは当該の者にハーフタイムまたは試合終了後に警告以上の処分を科す。

③警告以上の処分を受けたプレーヤー・帯同コーチ・観客は、試合終了後、直ちに大会本部に出向き、追加処分を受ける。プレーヤー、及び自チームを応戦する観客が注意を受けた帯同コーチも同様である。

(3)退場を命じられたプレーヤー、帯同コーチ、観客への罰について

①試合中に退場を命じられたプレーヤーについては入替プレーヤーを認めない。プレーヤーの退場は原則として当該試合のみ有効とし、次の試合への出場は認める。

②帯同コーチ及び観客の退場は終日有効である。原則として翌日以降には持ち越さない。

2 タグラグビーのプレーについて

(1)腰に2本のタグを付け、自立しているプレーヤーは、相手プレーヤーと接触もしくは接触を誘発しないかぎり、次の行為ができる。

①ボールを持って自由に動くこと。

②自分の真横、もしくは自分の後方にボールを投げること(「パス」)。

③空中にあるボールを捕球すること。

④地面にあるボールを拾うこと。

⑤保持しているボールをインゴールにつけること。

⑥ボールを持っているプレーヤーのタグを取ること。プレーヤーがタッチライン上、またはタッチラインの外にいても同様である。

(2)プレーヤーは次の行為をしてはならない。

①2本のタグをそれぞれ左右の腰につけないでプレーする。

②ボールを持っていない相手プレーヤーのタグを取る。

③ボールを離したときの位置より前方にボールを投げる(「スローフォワード」)。

④保持している、または手に触ったボールを前方に落とす(「ノックフォワード」)。ただし保持しているボールを地面に着けただけではノックフォワードにはならない。

⑤相手をかわす以外の方法でタグを取ることを妨げる。

⑥相手のボ-ルを奪う

⑦あらゆる種類のキック。

⑧レフリングのコールをすること。

3 接触行為の禁止

全てのプレーヤーは相手選手と接触をしないように努めねばならない。一切の接触行為並びに接触につながる行為をしてはならない。帯同コーチは、自チームのプレーヤーに接触行為並びに接触につながる行為を行わせない義務を負う。特に、以下の行為は厳禁とする。

➀ボールを持っている時

・防御側プレーヤーに対し、体当たりをする、あるいはハンドオフ、タグを取りに来た手を払うなどの接触行為。

・防御側プレーヤーとの接触を誘発する可能性のある行為。具体的には以下のような行為を指す。

▶待ちかまえている防御側プレーヤーに向かって、または接近して過度の速度で直線的に走る。

▶複数のプレーヤーが近接して待ちかまえている狭い間隙を、過度の速度で走り抜けようとする。なお、選手間の間隙が狭いか否かはレフリーが判断する。

▶防御側プレーヤーとの接触が予見されるにもかかわらず進路、速度を変更しないで走る。

▶タグを取られることが予見されるにもかかわらず、強引に直線的に走る。

▶タグを取られた後、停止・パスをしようとせずに前進する。

▶進行方向に背中を向けて走る、相手をかわすために1回転以上回転する。等

②防御するとき

・タックル、あるいは体を接触させながらタグを取る、タグを取った後相手プレーヤーと接触する等の接触行為。

・ボールを持っているプレーヤーとの接触を誘発する可能性のある行為。具体的には次のような行為を指す。

▶タグを取りにいく際に、自分からは遠い側のタグを取りに行く。

▶タグを取った後、ボールを持っているプレーヤーとの接触が避けられない体勢、速度でタグを取りに行く。

▶接触が予見されるにもかかわらず、進路や速度を変えずに走り、タグを取りに行く。

▶ボールを持っているプレーヤーの後方から抱きつくようにしてタグを取る。

▶ボールを持ったプレーヤーの進行方向に足を出す。

▶ボールを持ったプレーヤーの進路を、身体や足でふさぎながらタグを取ろうとする。具体的には、ボールを持ったプレーヤーと正対した際に、接触する直前までタグを取ろうとせずに前進したり、相手を逃げられないような状態に追い込んでタグを取ったりする等の行為を指す。

▶両手を広げて防御をする。

▶タグを取りに行く姿勢を取らずにボールを持っているプレーヤーに接近したり, ボールを持ったプレーヤーの前に立ちはだかったりする、等。

4 タグ並びにタグの返し方

(1)プレーヤーは相手のタグを取ったときには、大きな声で「タグ」とコールするとともに、取ったタグを頭上にかかげるように努めること。

(2)タグを相手に返すときは、必ず手渡しで相手に返すこと。タグを投げつける、押しつける行為はタグを返す行為として認めない。

(3)タグを受け取ったプレーヤーは、必ずその場でタグをつけてから再びプレーに参加すること。

5 フリーパス時の注意

(1)フリーパス時、防御側のプレーヤーは、フリーパス開始地点より速やかに5m下がらなければならない。

(2)レフリー並びにタッチジャッジは、防御側プレーヤーの後退並びに静止を確認してから「プレイ」のコールをかけること。

(3)防御側プレーヤーの後退・静止が十分ではない状況で競技が始まった場合は、レフリー並びにタッチジャッジは直ちに競技を停止し、プレーヤーに注意を与えた上で再びフリーパスを行わせる。指導にかかわらず後退・静止ができない場合、攻撃側に違反のあった地点でのフリーパスを与える。